Ciclo di Conferenze divulgative dei corsi di Laurea in Fisica

e del Dipartimento di Matematica e Fisica

Link identifier #identifier__198531-1

Comitato organizzatore Prof. S. Bianchi, F. Ceradini e P. Gallo

Aula Magna – Via Ostiense 159 – ore 20:30

|

Link identifier #identifier__172454-2C’è un futuro per l’umanità fuori dalla Terra? |

Link identifier #identifier__90672-3Un viaggio all’interno dei giganti ghiacciati: i nuovi esotici stati dell’acqua in condizioni estreme |

Link identifier #identifier__44670-4Campi Flegrei: un vulcano attivo |

Link identifier #identifier__180741-5Il Modello Standard: incredibilmente predittivo ma incompleto |

| Link identifier #identifier__83336-6Energia e fusione nucleare: a che punto siamo | Link identifier #identifier__116600-7La missione ESA di JUICE verso il sistema di Giove. Il succo è: abitabile o non abitabile? | Link identifier #identifier__132561-8Ascoltare l’universo con le onde gravitazionali” | Link identifier #identifier__41175-9Il muone: la particella per svelare i segreti dell’Universo |

| Link identifier #identifier__96318-10Conferenza Straordinaria: Viaggio nel tempo della fisica – e nella fisica del tempo |

Link identifier #identifier__44821-11

4 giugno2024 – Conferenza Straordinaria

Aula Magna del Rettorato- Via Ostiense 133

Viaggio nel tempo della fisica – e nella fisica del tempo

Vittorio Lubicz

Università degli Studi Roma Tre

Abstract

Cosa è il tempo? E come è legata la sua struttura a quella dello spazio e alla materia? Percorreremo un breve viaggio nel tempo della fisica (e nella fisica del tempo), dal “tempo assoluto” di Newton al “tempo elastico” di Einstein, fino ad arrivare allo “spazio-tempo quantistico”, per discutere non solo cosa sappiamo del tempo ma anche quello che ancora non sappiamo. E parleremo anche (naturalmente!) dei viaggi nel tempo.

Curriculum

Vittorio Lubicz è professore ordinario di Fisica Teorica presso l’Università Roma Tre. Laureato in Fisica all’Università di Roma La Sapienza nel 1990, dove poi ha conseguito anche il dottorato di ricerca in Fisica. Ha quindi svolto due anni di ricerca presso la Boston University, con una borsa di studio post-dottorato, e nel 1996 è entrato a Roma Tre, prima come ricercatore, poi nel 2002 come professore associato e dal 2015 come professore ordinario. Afferisce al Dipartimento di Matematica e Fisica dove insegna, nel corso di laurea in Fisica, “Meccanica quantistica” ed “Elementi di Fisica Teorica Contemporanea”. L’attività di ricerca si svolge nell’ambito della fisica teorica delle particelle elementari, e riguarda la fenomenologia delle interazioni fondamentali, nel Modello Standard e oltre. Tra gli argomenti di ricerca il principale interesse è la teoria delle interazioni forti, la QCD (o Cromodinamica quantistica), studiata nel regime non perturbativo mediante simulazioni numeriche, svolte su alcuni dei più potenti supercomputer al mondo. Ha pubblicato oltre 120 articoli scientifici su riviste internazionali, che hanno avuto notevole impatto nella comunità scientifica (circa 18 mila citazioni con h-index 65). Ha tenuto oltre 30 seminari su invito a conferenze internazionali. Si dedica con passione anche all’attività di comunicazione scientifica con frequenti conferenze pubbliche su temi di fisica moderna, e su questi temi ha prodotto anche diverse videolezioni disponibili online su YouTube, e partecipato a programmi televisivi della Rai. Svolge regolarmente seminari, cicli di lezioni e corsi di formazione rivolti a docenti o a studenti e studentesse delle scuole superiori, e è coautore di un libro di testo sulla “Termodinamica e teoria microscopica” rivolto agli studenti e studentesse delle scuole superiori.

Link identifier #identifier__188680-12

7 febbraio 2024 – Link identifier #identifier__23432-13video

C’è un futuro per l’umanità fuori dalla Terra?

Amedeo Balbi

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Link identifier #identifier__195081-14

Abstract

Il sogno di lasciare la Terra e di visitare altri mondi è antico quasi quanto l’umanità. Negli ultimi anni, questo sogno è stato alimentato dai piani avveniristici dei nuovi imprenditori spaziali, e offerto come possibile risposta ai cambiamenti climatici e ad altre minacce per l’umanità. In molti, da Stephen Hawking a Elon Musk, hanno espresso la convinzione che la nostra specie debba diventare multi-planetaria, e che la sua stessa sopravvivenza a lungo termine dipenda dalla possibilità di abbandonare la Terra e di stabilirsi in colonie permanenti nello spazio o su altri pianeti. Ma è davvero così? Cosa c’è di realistico in queste idee, e quanto sono a portata di mano? Quali ostacoli dovremmo affrontare per trasferirci su altri mondi, e quali sarebbero le possibili destinazioni? Soprattutto, l’esplorazione dello spazio e dell’universo servono a garantirci una via di fuga su un’altra Terra, o, piuttosto, a comprendere che quella che abbiamo è insostituibile?

Curriculum

Amedeo Balbi è professore associato di astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Autore di oltre 100 articoli scientifici, la sua attività di ricerca abbraccia una vasta gamma di argomenti, tra cui la fisica dell’universo primordiale, il problema della materia e dell’energia oscura, e la ricerca di vita nel cosmo. Con i suoi studi ha contribuito, tra l’altro, alle prime misure di precisione dei parametri cosmologici e alla determinazione della geometria dell’universo. È da anni molto attivo anche come divulgatore scientifico e conferenziere. Tra i suoi libri: «Cercatori di meraviglia» (Rizzoli, 2014), vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2015, e «L’ultimo orizzonte» (UTET, 2019), vincitore del Premio Asimov 2021. Il suo libro più recente è «Su un altro pianeta» (Rizzoli, 2022), vincitore del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2023.

Link identifier #identifier__43565-15

20 Marzo 2024 – Link identifier #identifier__122099-16video

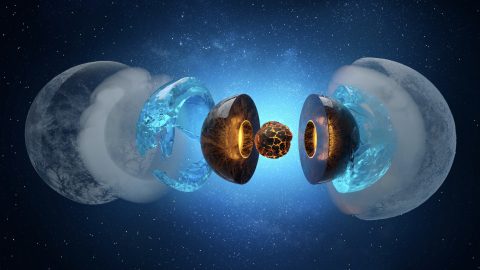

Un viaggio all’interno dei giganti ghiacciati: i nuovi esotici stati dell’acqua in condizioni estreme

Livia Eleonora Bove

IMPMC-CNRS, Sorbonne Université & LQM-EPFL & Sapienza Università di Roma

Abstract

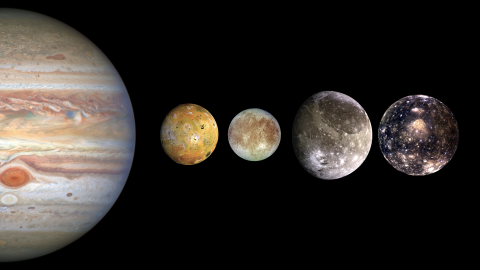

L’acqua nel nostro sistema solare si manifesta in forme sorprendenti e variegate che son presenti dalle code delle comete, alle lune ghiacciate di Giove, fino all’interno dei pianeti giganti come Uranio e Nettuno. In questi diversi contesti, l’acqua si trova a sperimentare condizioni di pressione e temperatura che spaziando per almeno 10 ordini di grandezza. Si può quindi immaginare quanto possano differire gli stati e le proprietà dei ghiacci planetari in una tale vasta gamma di condizioni, rispetto a quelli a cui siamo abituati nella nostra vita quotidiana. Il ghiaccio che troviamo nella coda delle comete assume una consistenza vitrea, simile alla silice, su Giove la sua temperatura di fusione può superare i 10.000 °C, mentre su Encelado, Callisto o Ganimede, si comporta in modo elastico, capace di estrudersi e deformarsi come un solido plastico. E ancora, all’interno dei giganti gassosi come Nettuno e Urano, l’acqua può trasformarsi in un nero conduttore super-ionico, o servire da serbatoio per metano o idrogeno ad altissima densità. In questo intervento, esploreremo le proprietà esotiche dei ghiacci e dei ghiacci arricchiti con ioni o gas, e come tali caratteristiche possano influenzare la geodinamica dei pianeti ghiacciati o addirittura dare luogo a nuovi materiali. Queste ricerche non solo ci aiutano a comprendere meglio i processi fisici che governano i pianeti e le loro lune, ma possono anche gettare le basi per lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali avanzati con un elevato potenziale per lo stoccaggio di idrogeno e le applicazioni energetiche.

Curriculum

Livia Eleonora Bove è professore associato di fisica della materia presso il Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma, direttrice di ricerca presso l’istituto di mineralogia, fisica dei materiali e cosmochimica (IMPMC) dell’ Università Sorbonne a Parigi, e scientific associate presso il laboratorio di magnetismo quantistico (LQM) alla scuola politecnica federale di Losanna (EPFL), in Svizzera. Autrice di oltre 80 articoli scientifici, la sua attività di ricerca riguarda lo studio dei sistemi molecolari semplici, quali acqua, metano, idrogeno, ammoniaca, anidride carbonica, in condizioni estreme di pressione e temperatura. Nel suo laboratorio può generare pressioni di milioni di atmosfere e temperature di migliaia di gradi, per esplorare le proprietà fisiche della materia planetaria, modificare la struttura e le proprietà di questi sistemi semplici, promuoverne nuovi stati esotici, potenziarne gli effetti quantistici, alterarne le proprietà elettroniche, e stabilire nuove vie per la sintesi di nuovi materiali ad alto stoccaggio di idrogeno ed energia. Con le sue ricerche, che fanno ampio uso di sorgenti di neutroni e di luce di sincrotrone, ha contribuito, tra l’altro, alla scoperta del ghiaccio plastico, dell’esistenza di ghiacci salati super-ionici, e di ghiacci ad elevatissima densità di idrogeno. È da anni molto attiva anche come divulgatrice scientifica e conferenziera, ha partecipato al film documentario “Water, the strangest liquid” ed anima il ciclo di conferenze EnergeIA.

3 aprile 2024 – Link identifier #identifier__98712-17video

Campi Flegrei: un vulcano attivo

Roberto Scandone

Già Ordinario di Fisica del Vulcanismo Università degli Studi Roma Tre – Associato di Ricerca, Osservatorio Vesuviano, INGV, Napoli

Link identifier #identifier__105338-18

Abstract

Nei Campi Flegrei, millenarie vicende di storia umana si intrecciano con l’evoluzione di un territorio particolarmente tormentato, non solo geologicamente. Le eruzioni che nel corso di centinaia di migliaia di anni hanno modellato il Golfo di Pozzuoli e quello di Napoli hanno spaventato e allontanato i primi abitanti, ma hanno creato baie riparate, roccaforti naturali adatte alla difesa, campi fertili, generato sorgenti termali. Dopo ogni catastrofe l’uomo è ritornato in questi luoghi per la sola ragione che ne valeva la pena. Ai giorni nostri, i Campi Flegrei hanno destato allarme e preoccupazione con terremoti e sollevamenti del suolo, forse premonitori di episodi più gravi. Studi scientifici e monitoraggio d’avanguardia basteranno a mettere al riparo da possibili future catastrofi un’area ad alta densità abitativa? Attraverso la ricostruzione dei principali eventi, sia lontani nel tempo che avvenuti in epoche a noi più vicine, e della loro ricaduta del territorio, si cercherà di individuare la possibile evoluzione dei fenomeni naturali in corso. Nel passato, le risorse hanno sempre superato i rischi. Sarà così anche in futuro?

Curriculum

Roberto Scandone è stato Professore Ordinario di Fisica del Vulcanismo presso l’Università di Roma Tre. Attualmente è Ricercatore Associato presso l’Osservatorio Vesuviano, sezione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’attività di ricerca si è incentrata sullo studio della struttura dei vulcani e delle eruzioni con metodologie fisiche. Si è particolarmente interessato dello studio dei meccanismi delle eruzioni esplosive e della formazione di caldere. Una parte importante dell’attività di ricerca ha riguardato la valutazione del parametro Rischio Vulcanico fornendo parametri di classificazione e valutazioni quantitative per tutti i vulcani attivi italiani. E’ autore di numerosi libri di testo e di divulgazione sulla vulcanologia e di oltre cento pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha fatto parte della Commissione Nazionale Grandi Rischi della Presidenza del Consiglio della quale è stato Presidente della Sezione Rischio Vulcanico.

15 maggio 2024

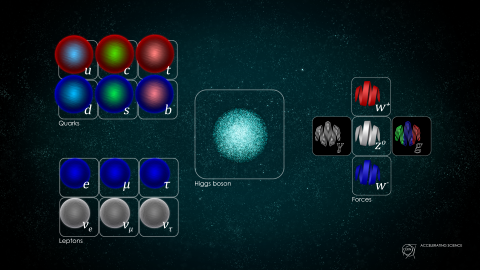

Il Modello Standard: incredibilmente predittivo ma incompleto

Cecilia Tarantino

Università degli Studi Roma Tre

AbstractLink identifier #identifier__124833-19

Il Modello Standard è la teoria attuale che descrive le interazioni fondamentali (forte, elettromagnetica e debole) tra particelle elementari. Si basa sul formalismo chiamato Teoria quantistica dei campi, che coniuga i due pilastri della Fisica Moderna: Meccanica Quantistica e Relatività. Il Modello Standard permette di prevedere con accuratezza, anche molto elevata, le grandezze fisiche che si misurano ad esempio agli acceleratori di particelle.

Tale teoria, se da una parte funziona molto bene nel confronto con le misure sperimentali, d’altra parte lascia senza risposta importanti questioni, soprattutto cosmologiche.

Sappiamo dunque che, oltre il Modello Standard, c’è Nuova Fisica ancora da scoprire!

Curriculum

Cecilia Tarantino è professore associato di fisica teorica presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre, dove insegna Fisica delle Interazioni Fondamentali. Autrice di oltre 50 articoli scientifici, si occupa di fenomenologia delle particelle elementari nel Modello Standard ed oltre.

Più in dettaglio, i lavori svolti trattano: la Fisica del Sapore, che riguarda le transizioni tra quark di tipo diverso, nel Modello Standard ed oltre; le simulazioni numeriche degli effetti delle interazioni forti sui più potenti supercomputer attualmente disponibili.

5 giugno 2024 – Link identifier #identifier__102949-20video

Energia e fusione nucleare: a che punto siamo

Andrea Colangeli

ENEA Centro di Ricerche Frascati

Link identifier #identifier__152030-21

Abstract:

La crescente domanda di energia nel mondo, unita agli effetti del cambiamento climatico, richiedono particolare attenzione e notevoli sforzi per trovare valide alternative a gas, petrolio e carbone che costituiscono, attualmente, la maggiore fonte di approvvigionamento energetico mondiale. Accanto alle energie rinnovabili e alla fissione, la fusione nucleare promette di ricoprire un ruolo di primo ordine come opzione a lungo termine per un approvvigionamento energetico globale sostenibile e senza emissioni di CO2. La fusione nucleare sfrutta il principio fisico che alimenta le stelle e viene riprodotta, sulla Terra, tramite macchine sperimentali, utilizzando un combustibile chiamato plasma, gas estremamente rarefatto ad altissima temperatura. All’interno del plasma due isotopi dell’idrogeno, trizio e deuterio, si fondono producendo una enorme quantità di energia. L’interesse verso la fusione è notevolmente cresciuto negli ultimi decenni, grazie soprattutto ai risultati ottenuti da macchine sperimentali come JET (Joint European Torus) e NIF (National Ignition Facility). L’obiettivo del seminario è quello di illustrare i meccanismi fisici alla base della fusione nucleare e lo stato attuale della ricerca. Verranno presentati i progetti più importanti come ITER, reattore sperimentale in costruzione nel sud della Francia, frutto di una collaborazione mondiale, progettato per essere l’elemento chiave nel passaggio dalle attuali macchine sperimentali ai futuri reattori commerciali a fusione. Verrà, inoltre, discusso il programma di ricerca europeo sulla fusione con particolare attenzione alle attività e ai progetti svolti in Italia come il Divertor Tokamak Test (DTT).

Curriculum

Andrea Colangeli è ingegnere nucleare con un dottorato in “Energia e Ambiente”. Attualmente è ricercatore presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. La sua attività di ricerca si svolge in ambito nazionale ed internazionale e riguarda principalmente la fusione nucleare, ed in particolare, la neutronica per fusione. Fa parte del team del Frascati Neutron Generator (FNG), generatore di neutroni tra i più potenti al mondo. Ricopre il ruolo di responsabile scientifico del progetto RADNEXT, in collaborazione con il CERN di Ginevra, per lo studio degli effetti delle radiazioni sui componenti elettronici ed è responsabile delle attività di neutronica per il Divertor Tokamak Test (DTT) facility, progetto italiano che prevede la costruzione di una nuova macchina sperimentale per la fusione nucleare nel centro ENEA di Frascati. È autore di oltre trenta pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Appassionato di divulgazione scientifica, svolge da molti anni attività seminariali presso le scuole superiori e, nel 2021, ha partecipato al TEDx di Rieti con un talk, disponibile su YouTube, dal titolo “La fusione nucleare: il respiro delle stelle”.

9 ottobre 2024

La missione ESA di JUICE verso il sistema di Giove. Il succo è: abitabile o non abitabile?

Giuseppe Piccioni

INAF IAPS

Link identifier #identifier__180239-22

13 novembre 2024

Ascoltare l’universo con le onde gravitazionali

Alberto Sesana

Università degli Studi Milano-Bicocca

Link identifier #identifier__85860-23

4 dicembre 2024

Il muone: la particella per svelare i segreti dell’Universo

Graziano Venanzoni

University of Liverpool – INFN Pisa

Link identifier #identifier__27136-24